摘要

在本文中,我研究了性别典型的父母职业对年轻人性别典型的大学专业选择的作用,使用了德国最近的大学生队列数据。结果显示,父母职业性别特征与青年专业具有显著的代际关系。至于为什么会产生这些影响,研究结果表明,职业特定资源从父母转移到孩子身上起着重要作用,性别角色的传递至少可以解释一些父子关系。本文通过引入一种新的测量方法,通过研究不同的传播渠道,将专业和职业“典型女性”或“典型男性”的程度具体化,从而对现有文献做出了贡献。

1 介绍

尽管自20世纪中叶以来,男女在劳动力参与、收入和职业方面的差距有所缩小,但劳动力市场中的性别差异仍然存在。在过去十年中,性别收入差距尤其受到越来越多的关注。研究发现的一个事实是,大学毕业生的收入性别差距往往比受教育程度较低的人更大(Goldin et al., 2017;经合组织,2020年)。

现有文献表明,大学毕业生之间的性别收入差距的一个重要部分源于生命历程早期的选择,即大学专业(Brown and Corcoran, 1997;查尔斯和布拉德利,2002;Machin and Puhani, 2003;Black et al., 2008)。男性比女性更有可能学习STEM(科学、技术、工程、数学)领域。女性在人文科学、社会科学和教育科学领域的比例过高(Leuze and Strauß, 2009)。

女性更有可能选择那些收入较低、职业发展机会较少的专业(Charles and Bradley, 2002;Blau and Kahn, 2017)。因此,性别化的主要选择对职业隔离、工资差距和所谓的玻璃天花板(即存在阻碍女性获得最高收入和职位的无形障碍)有直接影响(Ponthieux and Meurs, 2015;伯特兰,2018)。大学专业的性别隔离也有重要的间接后果。例如,它可能会强化现有的性别规范和刻板印象,从而限制了后代的教育选择(查尔斯和布拉德利,2009)。

大多数试图解释性别主要选择的决定因素的研究集中在两类因素中的一种。有些显示了个人层面特征的相关性。这些包括个性特征,如竞争力,对课程的热爱,以及对预期工作的偏好(Antecol和Cobb-Clark, 2013;征服者,2013)。其他人则关注社会环境的作用,如教师榜样或高中同龄人的性别(Carrell et al., 2010;Brenoe and Zoelitz, 2019)。然而,很少有研究调查了父母在影响大学专业选择方面的作用(例如Humlum et al. 2018;Vleuten et al. 2018)。尽管父母将职业特定资源传递给子女(Vleuten et al., 2018)。此外,儿童观察和学习父母制定的性别角色(croouter et al., 1995;Platt and Polavieja, 2016)。例如,孩子们通过观察他们的职业来了解父母遵循传统性别角色的程度(Polavieja和Platt, 2014)。这是因为职业在被视为典型女性或典型男性的程度上有所不同。

本文的目的是分析母亲职业的女性化程度和父亲职业的男性化程度是否会影响其成年子女在大学中是否选择性别典型的专业,并以德国为例研究其潜在的传播渠道。具体来说,我区分了职业特定的父母资源的传递和性别规范的传递。为了捕捉母亲的职业在多大程度上被视为典型的女性职业,我根据她在孩子15岁时从事的职业中女性所占的比例,构建了一个基于排名的衡量标准。我把这种测量方法称为“母亲职业的女性化等级”或“母亲等级”。同样,我在父亲的职业中构建了男性气质等级(父亲等级),在儿子的专业中构建了男性气质等级(儿子等级),在女儿的专业中构建了女性气质等级(女儿等级)。我用“性别典型等级”这个词来同时指代男性化和女性化等级。同样,当我同时提到典型的男性和典型的女性专业时,我也会使用“性别典型”。

我利用了2010年德国具有全国代表性的一年级本科生的独特调查数据。运用回归分析,考察了母亲职业的女性化等级和父亲职业的男性化等级与青年大学专业的性别典型等级之间的关系。因此,我捕捉到了每个人相对于同一群体和性别的其他人的代际位置变化。

德国是一个重要的研究案例,因为其劳动力市场表现出较低的职业流动性。这意味着大学最初的专业选择对职业结果有持久的影响,比如终身收入(Aisenbrey和br

我发现,从他们各自的“男子气概等级”来衡量,如果他们的父亲从事的是不那么典型的男性职业,那么他们的儿子会选择不那么典型的男性专业。儿子的选择与母亲的职业无关。如果她们的父亲从事不那么典型的男性职业,而她们的母亲从事更典型的女性职业,那么她们的女儿会选择更典型的女性专业。虽然父子关系和父女关系普遍存在,但母女关系只有在某些条件下才具有统计意义:如果母亲受过高等教育,如果母亲有工作,并且居住在东德。此外,母亲的职业与孩子的专业之间的关系似乎是线性的,而父亲则存在重要的非线性关系。具体来说,分位数回归和异质性分析的结果表明,这些显著影响似乎是由性别不太典型的职业和大学专业的父亲和学生驱动的,这表明性别非典型职业的父亲可以帮助打破性别刻板印象,并且该研究的结果至少部分是由反对性别刻板印象专业选择的儿子和女儿驱动的。在效应量方面,父亲职业中男性化等级每增加一个标准差,女儿的女性化等级就会降低3%,儿子的专业中男性化等级就会增加5%。

至于为什么会产生这些影响,很大一部分原因似乎是由于孩子选择的专业与父母的职业密切相关。这支持了“资源的直接转移”渠道,即将职业特定技能、资源和网络从父母转移到孩子身上。研究结果还表明,至少有一些父子关系是由于性别角色的传递,父亲通过其职业的性别典型体现了这一点。

这项研究的发现具有重要意义。首先,父母社会化的相关性指出了解决性别重大选择早期根源的政策的重要性。其次,父母教育与父母职业的男性/女性气质的互动效应表明,榜样的地位可能比他们的性别更能让年轻人认同他们。第三,父亲和儿子之间的代际联系最为强烈,这一发现表明,在试图解决劳动力市场上的性别隔离问题时,政策需要关注男性(而不是主要关注女性)。虽然鼓励女性进入高薪的STEM领域很重要,但政策也应该旨在改变男性的态度,鼓励他们进入传统上以女性为主的领域。因此,父亲从事性别不太典型的职业的儿子选择不太典型的男性大学专业这一发现令人鼓舞。

我对现有文学有三个贡献。首先,本文通过首次分析德国父母职业性别典型性的作用,提高了对性别专业选择的理解。其次,我引入了一种新的基于排名的测量方法,该方法用于代际收入流动性的研究(Chetty等人,2014),但尚未应用于性别职业和专业选择。这是不幸的,因为以前使用的以妇女在某一职业/专业中所占比例为基础的措施受到整个劳动力性别构成变化的影响。相反,排名衡量的是父母和子女之间的地位流动性,即每个人的地位相对于同一群体和性别的其他人。最后,通过将父母资源的传递与性别规范的传递分离开来,我能够区分两种不同的传递渠道。因此,我对性别规范代际传递的文献做出了贡献,这些文献主要从女性劳动力参与的代际联系中提取证据,并且不允许这种区分。确定传播渠道对于设计有效的政策来解决大学专业的性别隔离问题至关重要。

本文的其余部分组织如下。第2节回顾了大学专业选择中性别差异决定因素的现有证据,并描述了德国大学专业选择的运作方式。第3节给出了数据和方法。第4节报告结果,第5节研究传播渠道,最后一节总结。

2 大学专业的性别差异

2.1 主要选择中性别差异的决定因素

大学专业的选择是复杂的,受到许多因素的影响,包括预期收入、自我能力感知和对特定专业的了解等(参见Altonji等人2016年的最新综述)。这些文献的一个子集研究了专业选择中性别差异背后的驱动因素。对性别主要选择的决定因素感兴趣的实证研究往往集中于两类因素之一。

一些人认为,个人层面的因素决定了性别专业的选择。例如,研究表明,个性特征的性别差异,如竞争力、对课程的喜爱程度以及对预期工作的偏好,都导致了专业的性别差异(Antecol和Cobb-Clark, 2013;征服者,2013)。虽然重要,但这些论文忽略了性别偏好和自我概念是性别社会化过程的结果(切赫,2013)。

其他研究研究了社会环境对选择特定专业群体的可能性的作用。这一系列研究表明,在许多情况下,社会环境直接影响到性别化的主要选择。例如,最近的一篇论文发现,高中女生比例较高降低了女性选择STEM专业的可能性,增加了男性选择STEM专业的可能性(Brenoe和Zoelitz, 2019)。女教师增加了女性选择STEM学位的可能性(Carrell等人,2010;Bottia et al., 2015)。有一个姐妹会增加男性学习经济、商业或工程的可能性(Anelli和Peri, 2015)。

虽然STEM本身很重要,但在更广泛地研究大学专业的性别隔离时,使用STEM作为结果衡量标准有几个缺点。首先,在STEM专业和其他广泛的专业群体中,性别构成存在实质性的组内异质性。对于那些对主要选择中持续存在的性别差异的潜在因素感兴趣的人来说,这是一个缺点。此外,一个二元的STEM衡量标准往往强调STEM领域缺乏女性,而忽视了男性在某些其他领域的代表性不足,这是专业性别隔离的另一面。为了克服这些缺点,我引入了一种新的性别典型性衡量标准,我将在“3”节中进行描述。

虽然家庭是初级社会化的一个关键因素(Bandura, 1977),但只有少数论文研究了父母遗传在性别主要选择中的作用。特别是,没有太多证据表明父母职业的重要性,特别是这些职业在多大程度上是典型的男性或女性。最近的两项研究通过分析女性在父母的职业或教育领域所占比例与女性在子女的教育领域所占比例之间的关系,解决了这一差距,得出了不同的结果。丹麦的一项研究发现,女性在母亲教育中的份额与其女儿专业中的份额之间存在正相关关系,女性在父亲教育中的份额与其儿子教育中的份额之间也存在正相关关系(Humlum et al., 2018)。一篇研究荷兰中等教育阶段学习选择领域的相关论文也发现,女性在母亲职业中的份额与女儿的学习领域之间存在正相关关系(Vleuten et al., 2018)。然而,父子之间没有相关性。相反,在女性较多的职业领域工作的母亲更有可能在男性较多的领域生儿子。

这些论文使用性别组成来确定一个专业的性别化程度。虽然这是一项有用的措施,但仍需进一步改进。在这一小部分文献的基础上,我引入了一种基于等级的衡量标准,衡量一种职业或专业的典型性别比例。这一措施在第3节中有更详细的描述。

2.2 代际渠道传输部分

社会学中的社会化理论(如Eagly, 1987;Okamoto和England(1999))以及社会心理学(例如Bandura(1977))认为,父母是孩子社会化的关键代理人。性别社会化理论认为,儿童会特别模仿同性父母的行为(Vleuten et al., 2018)。性别行为可能源于儿童观察其同性父母的行为并主动选择模仿他们(认知发展理论;Kohlberg 1966),或者因为父母鼓励他们坚持性别角色(社会学习理论;班杜拉1977)。因此,从很小的时候起,儿童就形成了关于什么是文化上适当的行为和对女孩和男孩的偏好的信念,包括适当的工作类型。脚注2

在经济学中,自本世纪初以来,文化传播和社会化过程已被纳入经济模型(例如(Akerlof和Kranton, 2000;Alesina and Giuliano, 2015;Bisin and Verdier, 2001;Bisin and Verdier, 2011;Escriche, 2007))。在这一文献链中,一些实证研究试图通过研究女性劳动力供应决定来确定性别社会规范的存在。例如,Fernández和Fogli(2009)证明,来自女性劳动力参与率较高的国家的美国第二代移民女性工作更多。Olivetti等人(2020)的研究表明,女性成年早期的劳动力供给受到过去高中同龄人母亲的劳动力参与的影响。劳动力参与方面的这些相关性被解释为性别规范存在和代际传递的证据。然而,这一实证研究的一个主要缺点是无法区分劳动力参与方面的代际联系是由于性别规范的传递还是由于资源转移或模仿等其他原因。

我解决了这一限制,并通过研究不同的结果,大学专业,为这一文献做出了贡献,这使我能够区分两种传播渠道的相对重要性:性别典型性本身和职业特定资源的转移。这是可能的,因为职业和大学专业可以沿着两个维度进行分类——他们的广泛领域和他们的性别特征。在研究女性劳动力供给决策时,这种区别是不可能的。

更具体地说,有两个主要渠道可以解释父母职业中的性别典型等级与子女专业等级之间的代际关联:一方面是资源的直接转移,另一方面是性别角色或性别规范的传递(Vleuten et al., 2018)。脚注3

当年轻人选择与他们父母的职业领域相似的专业时,就会发生直接的资源转移。这包括经济学中通常所说的职业特定人力资本的转移(例如(Humlum等人,2018))和父母禀赋的可遗传性(例如(Becker和Tomes, 1979)),以及社会学中职业特定资源的转移(例如(Jonsson等人,2009))。从广义上讲,这一渠道包括职业资源和财务资源、社会网络、人力资本、特质和能力的转移(Vleuten et al., 2018;Aina and Nicoletti, 2018)。例如,如果父母是医生的孩子学医,这种情况就会发生。每个职业和每个专业的性别差异程度不同。因此,直接机械迁移导致父母与子女在职业和专业上的女性气质或男性气质等级之间的代际正相关。我们有理由假设,年轻人更有可能认同和使用社会地位高于其配偶的更有影响力的父母的资源(Dryler, 1998),例如在职业地位、收入或教育水平方面。

如果孩子选择的专业与父母的职业无关,则存在第二个“间接渠道”,但我们仍然观察到父母职业的性别典型化与孩子专业的性别典型化之间存在显著关联。间接渠道的存在可以被解释为性别社会化和性别规范传播的有力证据。这是因为直接转学的可能性非常有限,而性别典型等级本身对性别专业的选择很重要。从经验上看,这可以通过研究那些选择与父母职业相同领域的专业的孩子和那些选择与父母职业无关的专业的孩子之间的异质效应来检验。

这两个相互竞争的传播渠道是相互关联的,不能被认为是完全独立的,无论是从理论还是从经验的角度来看。从理论角度来看,如果符合文化性别规范,父母可能更有可能将职业特定资源传递给子女。例如,研究发现,只有在没有儿子的情况下,STEM职业的父亲才会将他们的职业偏好传递给女儿(Oguzoglu和Ozbeklik, 2016)。从经验的角度来看,性别角色的传递可能发生在选择与父母职业密切相关的专业的学生群体中。换句话说,即使我们没有找到“间接”传播渠道的经验证据,性别规范仍可能存在传播。鉴于这些考虑,“间接”传播渠道存在的经验证据因此为性别规范的存在提供了更有力的证据。

很少有实证研究试图理清这些传播渠道,并在性别化的大学专业选择背景下确定性别规范的存在(但参见Humlum等人2018年的研究)。对职业选择、职业抱负和中学学习领域选择等相关但不同的结果的研究产生了不同的结果。虽然一些研究支持性别角色的传递(例如(Polavieja和Platt, 2014;Vleuten et al., 2018)),其他人没有找到这样的支持(例如Dryler 1998)。

2.3 德国高等教育的专业选择

2010年,49%的中学毕业生获得了可以接受高等教育的毕业证书。其中,69%的人获得了高等教育文凭(Allgemeine Hochschulreife),其余的人获得了与学科相关的离校证书(Brugger et al., 2012)。Abitur是在高中教育结束时为参加“最高”中学轨道的学生获得的离校证书。脚注5:该证书原则上提供在任何大学学习任何专业的资格。相比之下,与学科挂钩的毕业证书(Fachhochschulreife或fachgebundene Hochschulreife)将资格限制在某些专业或应用科学大学(Fachhochschulen)。除了通过毕业证书获得进入大学的资格外,一小部分学生通过“非传统”途径进入大学教育,没有毕业证书。这些学生通过职业培训等其他标准获得资格(Neugebauer和Schindler, 2012)。2010年高等教育的入学率为45% (Brugger et al., 2012)。

在申请本科学位时,学生选择一个专业(Studienfach),如数学、德语研究或机械工程。学生还需要做出两个额外的决定,这是德国高等教育系统所特有的。首先,他们选择两种主要的高等教育机构之一,传统研究型大学(Universitaeten)和应用科学大学(Fachhochschulen)。虽然大学提供所有专业的学位,但应用科学大学更注重应用,并提供有限范围的应用科学专业(Jacob and Weiss, 2010)。其次,在许多专业中,学生可以选择获得“普通”本科学位或“教师”学位。后一种类型是成为一名学校教师所必需的。

因此,在研究专业选择时,我区分了58个专业,以及三种相互排斥的学位“类型”,即大学、应用科学大学和教学学位。由于并非所有58个专业都适用于这三种学位类型,因此它们的组合产生了134个不同的类别。

选择大学专业是一个重要的决定,因为德国劳动力市场的专业和职业之间有很强的联系(Leuze, 2007)。事实上,德国劳动力市场被称为“职业劳动力市场的典型案例,求职者根据其职业特定证书与工作相匹配”((Klein, 2016),第46页)。大约四分之三的毕业生在进入就业市场时的收入性别差异可以用大学专业的性别差异来解释(Braakmann, 2008)。此外,低职业流动性意味着大学最初的专业选择对职业结果有持久的影响,例如终身收入(Aisenbrey和br

在德国,大学专业的选择不仅是个人的重要决定,而且与职业等相关选择的学习相比,专业的学习也有很多优势。虽然大学专业的性别差异和职业性别隔离密切相关,但专业选择受需求因素的影响要小于职业选择。职业隔离的决定因素包括供给侧因素,如个人偏好,以及需求侧因素,如雇主在选择求职者时制定的雇主性别刻板印象(Hausmann和Kleinert, 2014)和当前的劳动力市场状况。相比之下,专业选择可以关注供给侧因素,因此更能反映个人偏好。

一个担忧是,专业选择可能不能充分反映人们的偏好,因为许多专业都有入学限制,以应对高需求。在本文的样本中,70%的学生进入了有入学限制的课程,高中GPA (Abiturnote)是最重要的,通常也是唯一的标准。这意味着只有GPA超过一定门槛(称为numerus clausus)的学生才能进入该课程。这意味着另一方面,30%的课程没有入学限制,也就是说,持有离校证书的学生可以直接在相应的大学入学,而不需要满足任何额外的要求。

为了减轻对专业选择可能不能充分反映个人偏好的部分担忧,在第4节中,我对GPA高于中位数的学生和声称自己进入了理想专业的学生进行了稳健性检查。这些限制不会改变结果。此外,虽然不是所有的学生都能进入他们喜欢的专业,但从政策的角度来看,研究学生在受到限制的情况下做出的实际选择比研究理想主义的愿望更重要。

关于德国大学专业选择决定因素的文献表明,社会出身在大学专业选择中起着重要作用。例如,父亲拥有高等教育学位的人更有可能选择被认为有声望的专业,如医学或法律(例如Reimer和Pollak, 2010;乔治和巴格尔,2017))。除此之外,在文献中,大学专业的选择在很大程度上被认为是自主的。有证据表明,内在动机,特别是对专业的兴趣,是专业选择的重要因素,而与朋友和父母的期望一致则不那么重要(Heine et al., 2008;Ochsenfeld, 2016)。此外,进入大学通常不需要教师的推荐或评估,也通常不作为回归模型中的独立变量。与此相一致的是,来自学生的自我报告信息表明,三个最常用的信息来源是互联网、朋友和大学提供的信息材料(Heine et al., 2008)。另一方面,很少有学生将与老师的对话作为信息来源,只有五分之一的学生认为老师是有用的。

此外,高等教育系统的一些特点使德国成为一个非常适合研究专业选择的案例,因为专业选择是一种相对“自由的选择”,与个人偏好密切相关。首先,专业的选择不受早期的研究领域或在中学的轨道选择的限制。这与英国或意大利等其他国家形成鲜明对比,在这些国家,进入某些大学专业是有条件的,必须在中学参加某些考试或课程。其次,与美国等其他国家相比,不选择专业是不可能进入大学的。因此,专业的选择发生在学生进入大学之前,在他或她申请学位的时候。第三,进入英国或美国等国某些名牌大学的高选择性在德国是不存在的。相反,大学被认为在质量上更平等,大学之间没有很强的等级制度(Jacob and Weiss, 2010)。最后,2010年,16个联邦州中的大多数州的大学教育都是免费的。即使在2010年收取学费的五个联邦州,通常是每学期500欧元,与国际相比也相对较低。

目录

摘要 1 介绍 2 大学专业的性别差异 3.数据与方法 4 结果 5 代际间的直接与间接渠道 传输部分 6 结论 数据和材料的可用性 笔记 参考文献 致谢 作者信息 道德声明 附录 #####3.数据与方法

3.1 数据来源和样本

使用的主要数据集是德国国家教育小组研究(NEPS-SC5,见Blossfeld和Roßbach 2011)的起始队列5。NEPS-SC5包含具有全国代表性的17910名本科一年级学生的丰富数据,这些学生于2010年10月开始攻读学位,并首次在德国公立或国家批准的高等教育机构注册(见Zinn et al. 2017)。第一轮访谈在2010年12月至2012年1月期间进行,迄今已有9轮数据,追踪个人直至2015年。为了进行分析,我们构建了一个横断面数据集,使用了来自第一波调查的信息和来自学校教育的拼写数据。

分析样本仅限于获得Abitur (Allgemeine Hochschulreife)的18至25岁的个体。年龄限制将重点放在从高中到大学的过渡上,不包括那些在以后的生活中追求大学学位作为第二职业的人。对拥有Abitur的个人的限制确保了学生有资格在任何类型的大学获得任何学位。然而,包括具有其他类型毕业证书的个人在内的稳健性检查显示在第4节中,并表明结果基本相同。我还删除了关键变量上缺失值的观察值。

由于关于父母特征的信息是由学生提供的,这一限制意味着只有知道父母双方的教育水平、年龄和职业的个人才被包括在内。家长被定义为学生认为是母亲或父亲的人。因此,我加入了对个体成长的家庭结构的控制,一方面区分亲生父母和养父母,另一方面区分继父母和养父母。我还对不同家庭结构的子样本进行了分析,结果并没有实质性的变化。最终的分析样本包括9640个人(6100名女生和3540名男生)。附录中的表10显示了不同的样本限制如何影响样本量和汇总统计量。总的来说,由于样本限制,关键变量的平均值的变化是最小的。脚注9

我使用了四个来源的补充数据。为了构建因变量,我使用了2010/2011学年德国按大学专业和学位类型划分的男女学生总数的信息,这些信息来自联邦统计局的行政数据(Statistisches Bundesamt, 2011)。对于关键的回归变量,我使用了联邦劳工局的行政数据,其中包含了德国所有女性和男性雇员的职业群体信息,这些职业群体需要缴纳社会保障缴款(Statistik der Bundesagentur f

3.2 方法

在下一小节中详细介绍基于排名的大学专业和职业性别典型度量之前,我先描述一下回归模型。回归模型类似于“rank-rank”收入回归,这种回归已被用于研究收入的相对流动性(Chetty et al., 2014)。使用以下通过OLS估计的基线“rank-rank”性别典型回归模型,研究个体15岁时父母所从事职业的性别典型等级与女儿/儿子大学专业性别典型等级之间的关系:

(1)式中为个体大学专业的性别典型等级,为个体15岁时母亲所从事职业的女性化等级,为个体15岁时父亲所从事职业的男性化等级。包括个体特征,即7个年龄假人,2个出生顺序假人,3个家庭结构成长假人,以及一个表示第一代或第二代移民的二元变量。是父母的特征,包括母亲和父亲的年龄,一个二元变量,表明父母在个人15岁时受雇,三个假人的教育水平,并分别控制母亲和父亲的职业组的收入中位数。是联邦政府的固定效应吗?选择这些变量是为了尽可能好地控制与专业性别典型等级和父母职业性别典型等级相关的变量。所有变量的汇总统计结果见附录表11。

回归模型通过确定父母和子女在各自性别典型分布中的地位之间的相关性,保持父母和个人以及联邦州的关键特征不变,从而捕捉到代际位置的变化。所有分析都使用波1的横截面抽样权重进行加权,以考虑复杂的抽样设计并纠正被招募学生的无反应。由于父母的行为可能以不同的方式影响儿子和女儿的选择,因此我们对男女学生分别进行了回归。

回归模型的一个关键假设是性别典型性从父母的职业到孩子的专业是线性传递的。然而,性别典型性的传播可能是非线性的,或者只在分布中的某些点上发生。例如,可能只有男性气质等级相对较低的职业中的父亲才与学生的专业等级有关。同样,任何关联可能只在大学专业的性别典型性排名分布的某些点上成立。虽然我将OLS回归作为起点,但我也通过讨论分位数回归和跨关键回归量分布的异质性效应的结果来探索潜在的非线性(第4.3节)。尽管如此,我在下一小节中认为,与现有研究中使用的两种方法相比,对基于排名的措施施加线性传递具有优势。第一种方法使用基于职业和专业中女性/男性比例的线性回归方法。第二种方法使用了分类回归,它必然使用了构成性别典型职业或专业的任意截止值。

该分析还受到一些数据限制的影响。特别是没有关于父母收入或工作时间的资料,这将有助于更详细地研究父母的相对状况(例如相对收入)。此外,数据中不包含兄弟姐妹的性别,这已被确定为影响性别刻板印象行为的相关因素(Anelli和Peri, 2015)。

3.3 大学专业与职业性别典型性的测量

为了衡量一所大学专业的典型女性化程度,我根据女性在德国2010/2011学年的大学专业中所占的比例,将每个女学生与所有女学生的比例进行了排名。我把这个指标称为“女儿在大学专业中的女性气质百分位排名”,或者简称为“女儿排名”,它的取值范围在1到100之间。女性化排名表明了一名女学生在所有女学生中所处的相对位置,这是基于其大学专业中女性所占的比例。例如,一名在大学就读心理学专业的女性被分配到85分的女性气质等级,这表明15%的女学生就读的专业女性比例更高。类似地,对于男生来说,“大学专业的男性气质排名”是根据该学生在全国所有男生在大学专业中所占比例的相对位置来构建的。

表1显示了男性和女性最常见的10个专业选择,以及他们各自的排名指标。由于每个人的排名都是基于同性学生的分布,所以衡量标准是针对性别的。例如,表1显示,某大学经济学专业的女性化排名为21,而某大学经济学专业的男性化排名为44。

如第2节所述,大学专业不仅有58个研究领域,而且有3种不同的学位类型,即教学学位、大学学位和应用科学大学学位。他们的组合产生了134个不同的大学专业,并以此为基础构建了女性气质等级和男性气质等级的度量。在学生申报多个专业的情况下,我使用他们申报的第一专业。

关键的回归因子是女性气质和男性气质在母亲和父亲职业中的百分位排名。根据德国职业分类KldB88,有334个不同的职业组。按照与因变量相同的逻辑,我构建了一个衡量母亲职业典型女性化程度的指标。具体来说,我根据女性在德国职业中所占的比例对所有其他就业女性进行排名。脚注12“母亲职业的女性化等级”或“母亲等级”的值在1到100之间,数字越高表示职业越“典型女性化”。例如,幼儿园教师的母亲得分为94分,这表明6%的母亲从事女性比例较高的职业。另一方面,与医生母亲相关的排名是13,这表明87%的母亲在女性比例较高的职业中工作。我还以类似的方式构建了父亲职业中男子气概等级的衡量标准,根据德国男性在其职业中所占的比例与所有其他就业男性的比例对父亲进行排名。通过构造,秩测度服从均值和中位数为50的均匀分布。脚注13

学生们报告父母在他们15岁时从事的职业信息。因此,这些措施捕捉了青少年时期父母职业对学生成年早期性别大学专业选择的作用。表1列出了父亲和母亲最常见的十种职业及其各自的级别。

本文研究的这一代父母通常遵循传统的性别分工。总的来说,样本中17.6%的学生母亲是“不活跃的”,也就是说,她们从学生出生以来就没有工作过(而父亲的这一比例为0.9%),因此没有在调查中记录职业。然而,将所有这些学生排除在分析之外将导致一个高度偏倚的样本,遗漏了那些父母的性别分配最传统的家庭工作。此外,有一个不活跃的母亲已被证明会对女儿的劳动力参与产生负面影响(例如(Morrill and Morrill, 2013))。同样,先前的研究表明,母亲与父亲的相对收入与儿子在主要选择上的性别典型化有关(Humlum et al., 2018)。虽然不活动的母亲不能把特定职业的资源传递给子女,但她们的不活动向子女发出了关于适当的性别角色的信号,这可能转化为重大的选择。

因此,我创建了一个虚构的职业,对应于从个人出生到个人年满15岁期间没有工作的父母。我根据这个虚构职业的性别构成来计算性别典型等级。在第4节中进行的稳健性检查表明,它们的排除并没有实质性地改变结果。为了检验母亲不在劳动力大军中长大可能直接影响学生大学专业选择的可能性,我对母亲不活跃的假人进行了稳健性检查(见表14)。

有几个优势,这些等级措施具有替代措施在先前的研究中使用。以前的研究通过使用女性比例作为衡量标准,将职业或专业典型女性的程度具体化(Humlum等人,2018;Vleuten et al., 2018)。附录中的图2说明了按专业/职业划分的女性(男性)比例是如何对应于女性气质(男性气质)等级的。基于股票的衡量标准有两个不受欢迎的特性。

第一,妇女在某一职业中的比例可能取决于职业分类的结构。具体来说,1988年的职业分类KldB88反映了20世纪60年代工业社会的职业结构,与女性职业相比,男性职业通常被归类为数量更多的小群体(Hausmann和Kleinert, 2014)。如果典型的男性职业在职业分类中系统地比典型的女性职业更详细,这可能会使职业内的性别构成产生偏差。具体来说,这可能部分解释了为什么男性倾向于在更隔离的职业中工作,而女性则倾向于在更少的职业中工作(Hausmann和Kleinert, 2014)。此外,职业的性别分布比大学专业的分布更分散,部分原因是职业分类更详细。排名方法不会受到这个问题的困扰,因为它们捕捉的是个人相对于同一群体和性别的其他人的地位。大学专业性别构成的变化,只有在改变了学生相对于其他人的位置时,才会影响到学生的排名。

第二,也是更重要的一点,妇女在某一职业中所占的比例受到整个劳动力性别构成的影响。也就是说,即使女性或男性选择该特定职业的倾向没有改变,女性在某一职业中所占比例的增加也可以用女性劳动力参与率的增加来解释(England et al., 2007)。因此,女性在2010年大学生群体中的总体比例高于其父母一代总劳动力中的女性比例,这一事实反映在基于份额的衡量标准中。这使得将基于股份的度量作为回归模型中“性别典型性”概念的度量的有意义的解释变得复杂,如Eq. 1所述。另一方面,排名衡量的是父母和子女之间的地位流动性,即每个人的地位相对于同性和同辈的其他人。因此,如Eq. 1所示的秩-秩回归模型的系数具有有意义和直接的解释。具体来说,系数可以解释为父母在性别职业等级分布中的相对位置与学生在性别大学专业等级分布中的相对位置之间的关联。

职业和大学专业也通常分为“男性主导”和“女性主导”。例如,女性比例在70%或以上的专业(或职业)通常被称为女性主导,而女性比例低于30%的专业(或职业)则被称为男性主导(例如(Hausmann和Kleinert, 2014))。这种分类的一个主要缺点是这些截止点是任意的。这在回归分析中尤其成问题,因为二元回归或分类回归的系数是相对于基线类别来解释的。改变截止点也必然会改变基线。例如,没有理论上的理由可以解释,为什么估计女性比例在70%或以上的职业的影响(与女性比例低于70%的职业的基线类别相比)比估计女性比例为66.67%(三分之二)的职业的影响(与女性比例低于66.67%的职业相比)更有意义。分类回归的第二个主要缺点是,至少在本文的重点背景下,分类与选择的截止点无关,意味着关于职业性别典型程度的信息的大量损失。

总而言之,等级措施的优点在于它们不依赖于职业/专业分类的结构,也不依赖于人口的总体性别构成。因此,估计父母和子女在各自分布中的排名之间的线性关系具有直接的解释。例如,在父亲和儿子的情况下,它捕获了儿子和父亲在各自分布中的相对位置之间的关联。

3.4 摘要统计信息

表2的左侧部分分别为子变量和子变量提供了选定的汇总统计数据。学生的平均年龄在20岁左右,专业平均排名在51位左右。如第2节所述,这是一个进入大学的个人样本,因此他们的父母受教育程度高得不成比例。因此,为了检验选择性程度,我们将汇总统计数据与neps启动队列4的统计数据进行比较,该队列4的样本为9年级学生,其中包括普通学校的全部学生。表2的右侧部分报告了这些结果。两个队列中母亲和父亲的年龄差异大致对应于两个队列中学生的年龄差异。此外,在学生出生后就没有工作的母亲所占比例在两组中是相似的。毫不奇怪,本科学生群体(SC5)中受过高等教育的父母比例远高于义务教育九年级学生群体(SC4)的平均父母比例。这与先前的研究一致,该研究表明德国的代际教育流动性较低(Heineck和Riphahn, 2009)。

根据结构,如果排名指标具有全国代表性,则平均值为50。然而,研究样本中受过高等教育的父母并不具有全国代表性。事实上,在大学生队列中,母亲职业的女性化排名略高,而父亲的排名比开始队列4低了10个百分点以上。这表明,与低技能职业相比,高技能母亲的职业性别化程度更高,而高技能父亲的职业性别化程度更低。这可以部分地解释为许多男性占很大比例的职业,如木匠、卡车司机和电工,不需要高等教育。附录表11报告了一整套汇总统计数据。

4 结果

4.1 OLS结果

表3的Panel A给出了父母职业性别典型等级与儿子大学专业男性化等级的关系结果。列1到列3不包括任何控件或固定效果。第一列只考虑母亲职业中的女性气质等级,第二列只考虑父亲职业中的男性气质等级。第一列母亲等级的系数为正,但无统计学意义。相比之下,第2栏揭示了父亲的职业典型男性化程度与儿子的专业典型男性化程度之间的正相关关系。父亲的等级每增加1个百分点(即男性等级增加1个单位),儿子的等级就会增加0.12个百分点。第三列包括母亲和父亲的排名,系数几乎保持一致。这表明父亲的地位与儿子的地位是独立相关的,而选择性交配并不是导致结果的原因。脚注16

当在列4至列6中逐步增加固定效应和个人水平控制时,估计的父亲等级系数的大小和显著性没有实质性变化。第4栏包括联邦州的固定效应。第5列分别为母亲和父亲添加了一组父母特征,即教育水平、年龄和孩子15岁时就业的假人。第6列还控制了母亲和父亲职业收入中位数的自然对数。第6列还增加了以下个人特征:年龄、出生顺序、成长过程中的家庭结构、个人是否有移民背景等分类变量。脚注17

父亲等级的系数略有下降(从0.123降至0.113),但在1%水平下仍具有统计学显著性。在第6列中最严格的规范中,父亲的等级每增加24个百分位数(对应于一个标准差,见表2),儿子的等级就会增加2.7个百分位数,这相当于与样本中儿子的等级平均值相比增加了5%。父子之间积极的同性关系既与资源的直接转移相容,也与性别角色的传递相容。随着固定效应和控制变量的增加(从0.019到- 0.013),母亲等级的系数变得更小,然后变为负值,并且在统计上永远不显着。如第5列和第6列所示,父亲和母亲的受教育程度与儿子在专业中的男子气概等级无关。

表3的B组给出了对女儿样本的估计。第二节提到性别角色的传递主要是通过同性父母进行的。如果存在性别角色的传递,我们可以预期母亲的职业等级与女儿的专业之间存在正相关关系。然而,第1列显示,母亲等级的系数是正的,但很小,没有统计学意义。相比之下,第二栏显示,父亲从事更典型的男性化职业,女儿则从事不那么典型的女性化职业,即更典型的男性化专业。当母亲和父亲的排名被共同包括在内(第3列),以及当国家固定效应和个人水平控制被相继引入(第4列至第6列)时,这些发现仍然非常相似。

在第6列最严格的规范中,父亲的男性气质等级每增加一个百分点,女儿的女性气质等级就会下降0.05个百分点。父亲的排名每增加一个标准差(29个百分点),女儿的排名就会下降1.6个百分点,相当于与样本中女儿专业的平均女性化排名相比下降了3%。这个系数的绝对值大约是a组第6列中关于儿子的父亲等级规范的一半。父女等级之间的负异性关系与父女之间的资源直接转移是相容的。父亲的地位——而不是母亲的地位——与年轻女性的主要选择在多大程度上是典型的女性有关,这一结果可能与这样一个事实有关:德国父母那一代的家庭(通常是20世纪50年代/ 60年代出生的一代人)往往遵循传统的分工,父亲是主要的经济支柱。因此,与母亲相比,父亲可能更有可能将职业特定资源传递给女儿和/或充当榜样。与此相一致的是,直接迁移理论预测,孩子更有可能利用地位较高的父母的资源(Vleuten et al., 2018)。这将在第5节进一步研究。

Panel B的第5列和第6列显示,父亲的受教育程度与女儿专业的女性化等级无关,而母亲的受教育程度与女儿专业的女性化等级相关。与只受过基础教育或更少教育的母亲相比,拥有高中学历的母亲和受过高等教育的母亲在女儿的专业排名中分别提高了大约3.1个百分点和3.4个百分点。母亲和女儿的专业选择之间的联系似乎不是通过母亲的职业,而是通过她们的教育水平。那些受教育程度高的母亲更有可能拥有成功的事业或高地位的职业,这可以解释为什么母亲效应通过教育水平发挥作用,而父母这一代往往遵循传统的男性养家糊口的模式。这种强调“父母地位”重要性的解释得到了异质性分析结果的支持,在异质性分析中,母亲的地位与表明母亲受过高等教育的变量相互作用(见表7)

4.2 鲁棒性检查

如第3节所述,17.6%的母亲在子女出生至15岁期间没有就业,也没有职业记录。父亲工作而母亲不工作的传统分工,也被称为“传统的男性养家糊口”模式,在父母一代中很常见,特别是在西德(Bauernschuster和Rainer, 2012)。排除这些母亲将导致一个高度偏见的样本,其中不太传统的家庭比例过高。因此,这些没有记录职业信息的母亲,根据虚构的“不活跃”职业,被赋予82分的女性气质等级。相应地,不活跃的父亲的男子气概等级为2。

为了分析这一决定是否会影响结果,我们进行了稳健性检查,将这些没有职业记录的父母排除在分析之外,结果如表4所示。第1列和第2列显示儿子的结果,第3列和第4列显示女儿的结果。第1列和第3列显示的是没有任何控件的结果,而第2列和第4列则包含全套控件和固定效果。父亲的等级与儿子的等级(第1列和第2列)呈正相关,父亲的等级与女儿的等级(第3列和第4列)呈负相关,且系数大小与全样本相似(见表3)。在儿子的规范(第1列和第2列)中,母亲的等级系数仍然很小,没有统计学意义。有趣的是,与整个样本相比,女儿样本(第3列和第4列)中母亲等级的正系数略大,并且在第4列的10%水平上,系数变得略微显著。

第四栏对女儿的完整描述表明,如果母亲从事更典型的女性职业,而父亲从事不那么典型的男性职业,那么女性会选择更典型的女性大学专业,父亲的影响略大于母亲的影响。因此,将没有工作的母亲纳入主要结果集的决定掩盖了那些有工作的母亲对其女儿的专业选择的积极影响。这一发现可能又与父母通常遵循传统的分工有关,在这种分工中,父亲是主要的经济支柱。母亲有工作的家庭不太可能遵循男性养家糊口的模式;母亲更有可能拥有更高的地位,更有可能将特定职业的资源传递给女儿,并充当榜样。然而,父亲对女儿专业等级的影响仍然强于母亲。如直接迁移理论所建议的那样,为了进一步探讨母亲职业中等级的相关性在多大程度上取决于她们的地位,在第5节中提出了额外的分析。

在第2节中,我讨论了学生的专业选择可能不能准确反映他们的喜好的担忧。具体来说,由于入学标准,学生可能无法学习他们想要的专业。供不应求的专业的主要录取标准是高中GPA(注)。因此,表5给出了稳健性检查的结果,其中样本受到两种方式之一的限制。首先,样本中只包括高中平均绩点至少达到平均绩点2.2的学生(第1列为儿子,第3列为女儿);其次,样本中只包括那些表示自己能够实现理想专业的学生(第二栏为儿子,第四栏为女儿)。其基本原理是,在这些受限制的样本中,学生更有可能进入代表他们实际偏好的专业。与考虑全部学生样本的结果相比,结果没有太大变化。第4列显示,对于那些声称自己能够实现理想专业的女儿的子样本,母亲等级的正系数变得弱显著。如果没有进一步的分析,就很难知道为什么会出现这种薄弱的联系,但如果女儿有机会的话,她们确实有可能利用母亲的职业特定资源,或者,这个女儿子样本中的母亲的特征与主要样本中的母亲的特征不同。

进行了一些额外的稳健性检查,其结果报告在附录的表13和表14中。表13的结果表明,主要结果对分析样本的各种变化都是稳健的,即包括具有特定学科毕业证书的学生(fachgebundene Hochschulreife/Fachhochschulreife,第1列和第2列),不包括攻读教学学位的学生(第3列和第4列),只包括与亲生父母一起长大的学生(第5列和第6列)。不包括第一代或第二代移民(第七列和第八列)。表14研究了结果对附加控制的稳健性,其中一些控制可能是内生的。当包括行政区域水平的固定效应(401 Landkreise,第1列和第2列),或控制学生的高中GPA(第3列和第4列),高中数学成绩相对于德语成绩(第5列和第6列),专业的平均财务回报(第7列和第8列),或表明母亲不活跃的假人(第9列和第10列)时,结果没有实质性变化。此外,假人上表明母亲不活跃的系数在统计上不显著,这表明该变量与儿子或女儿的专业排名没有独立关联。

最后,为了检验高学历学生样本的选择性如何影响结果,我使用了九年级学生样本的NEPS数据(NEPS- sc4)。NEPS启动队列4是一个具有全国代表性的义务教育学生队列样本。我估计进入大学的概率对父亲的男性化等级和母亲的女性化等级在职业上的回归。结果报告在附录表15中。总体而言,结果表明父母职业等级对儿子的大学升学率没有影响,对女儿的大学升学率影响很小。另一方面,与先前记录低代际教育流动性的研究(Heineck和Riphahn, 2009)一致,父母的教育水平对儿子和女儿开始大学学位的概率有很大的影响,并且主要是同性代际相关性。综上所述,这一小节表明,本文的主要发现对许多稳健性检查是稳健的,包括不同的子样本和额外的控制变量。

综上所述,研究结果表明,如果女儿的父亲从事不太典型的男性职业,而母亲从事更典型的女性职业,那么女儿会选择更典型的女性大学专业。母亲和女儿之间的同性正相关关系只有在排除孩子出生后没有工作的母亲时才显着。如果他们的父亲在更典型的男性专业工作,那么儿子会选择更典型的男性大学专业,这种影响的绝对值大约是父女关系的两倍。母亲和儿子的等级之间的关联接近于零,而且在统计上也不显著。

同性正相关既存在资源转移的直接渠道,也存在性别角色传递的间接渠道。相反,父亲和女儿之间的负异性相关性只与资源的直接转移相兼容。这些潜在的渠道将在第5节中进行更详细的探讨。

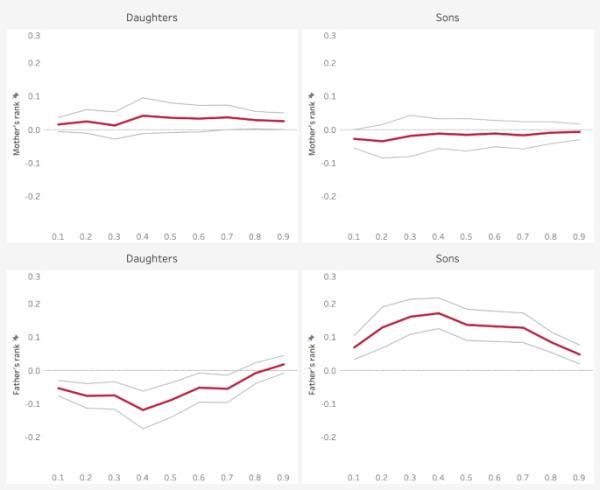

4.3 代际间的非线性传输部分

接下来,我将调查这些发现在大学专业的性别典型等级分布中是如何变化的。图1给出了母亲职业(上图)和父亲职业(下图)在主要职位分布的第10到90个百分位数上的分位数回归,对女儿(左侧)和儿子(右侧)的排名系数和95%置信区间。所有规格包括全套的控制变量。总体而言,统计上显著的父子正相关和父女负相关以及母亲的排名与儿子或女儿的专业选择无关的发现在学生专业排名分布的大多数点上都成立。

分位数回归。注:图中为因变量不同分位数的分位数回归系数和95%置信区间。因变量为儿子/女儿大学专业的性别典型百分位数排名。关键回归因子为母亲职业的女性化百分位等级和父亲职业的男性化百分位等级。完整的控制变量包括:年龄,一个假人表示父母在子女15岁时就业,三个假人表示父母的教育水平(分别针对母亲和父亲),两个假人表示出生顺序,三个假人表示成长过程中的家庭结构,一个二元变量表示(第一代或第二代)移民背景,以及母亲和父亲的职业群体收入中位数的自然对数。使用的调查权重。资料来源:NEPS-SC5,联邦劳工局,联邦统计局

此外,在女儿和儿子的专业排名分布中,母亲的排名系数在不同分位数上是相当稳定的。另一方面,父亲效应的大小随着专业的等级分布而变化。对于女儿样本,它采取一个近似的(尽管是倾斜的)u形,而对于儿子样本,它采取一个(倾斜的)反u形。在女儿样本和儿子样本中,父亲等级的系数在因变量的第20和第50百分位数之间的绝对值最大。这表明,父亲地位的影响是由女儿选择不太典型的女性化(性别非典型)和儿子选择不太典型的男性化(性别非典型)的大学专业驱动的。特别是,在儿子和女儿的排名分布的大约中位数之前,似乎存在更强的关联。这表明,主要的结果是由那些无视性别刻板印象的专业选择的儿子和女儿们推动的。

接下来,我将探讨这些代际关联的强度是否不仅随着因变量的分布而变化,而且也随着关键回归量的分布而变化。为此,我执行回归,如果母亲的职业排名至少为50(否则为0),我将母亲的职业排名与一个值为1的二元变量交互,如果父亲的职业排名至少为50(否则为0),我将父亲的职业排名与一个值为1的二元变量交互。我选择排名50作为截断点来表示“性别典型”职业,因为这似乎是因变量的转折点,如图1所示。结果如表6所示。与之前的结果一致,母亲等级的系数在统计上并不显着(无论是对儿子还是对女儿),这对母亲等级分布的下半部分和上半部分都成立。母亲等级与虚拟指示等级大于50的交互作用系数也无统计学意义。

另一方面,对于父亲来说,又有证据表明代际遗传中存在非线性效应。儿子样本的结果(第1列和第2列)表明,父亲的等级和儿子的等级之间的正相关关系只有在父亲的等级低于50的情况下才具有统计学意义。对于排名在50以上的父亲,其排名系数接近于0,没有统计学意义(通过估计的线性组合),与排名在50以上的父亲相比,这种差异具有统计学意义,通过相互作用效应可以看出。子样本(第3列和第4列)的结果描绘了类似的画面。父亲职业中男性化等级与女儿专业中女性化等级的负相关仅在父亲职级≥50时才有统计学意义。对于50及以上的秩,系数接近于0,不具有统计学意义(估计的线性组合),这种差异在统计学上是显著的,这是由相互作用效应表明的。

综上所述,图1和表6的结果支持表3线性回归结果的统计显著性和关键回归量的符号的主要结论。此外,它们揭示了代际遗传中重要的非线性效应。结果表明,在性别非典型职业和大学专业中,父子之间的正相关和父女之间的负相关受到驱动。父亲从事非典型性别职业的儿子选择不太典型的男性大学专业,从而打破了性别刻板印象。父亲从事性别非典型职业的女儿会选择更典型的女性专业,尽管这种影响在女儿选择女性化程度很高的专业时似乎消失了。在解释结果和考虑由此产生的政策影响时,必须牢记这些非线性。

5 代际间的直接与间接渠道传输部分

第2节将直接资源转移和性别角色的传递描述为可以解释第4节所述结果的两个潜在渠道。在本节中,我将通过许多不同的异质性分析来研究这两个渠道的存在。

5.1 直接转移资源

上一节给出的结果表明,父亲的地位——但通常不是母亲的地位——与年轻女性和男性的主要选择分别是典型的女性和男性的程度显著相关。研究结果还显示,从事更典型的女性职业的母亲,如果她们在抚养孩子的过程中有工作,她们的女儿也会选择更典型的女性专业。综上所述,这些发现表明,父亲在研究样本中扮演的更重要的角色可能与这样一个事实有关,即父母那一代的德国家庭通常遵循传统的分工,父亲是主要的经济支柱。也就是说,父亲通常是全职工作,母亲不工作或兼职工作(Holst and Wieber, 2014)。事实上,根据直接迁移理论(“直接渠道”),年轻人更有可能认同和使用地位较高的父母的资源(Vleuten et al., 2018)。

为了检验资源直接转移的合理性,我分析了结果是否因父母身份而异。为此,我执行了三种不同的异质性分析,如表7所示。在第一个实验中,我用一个虚拟人来显示父母的排名,表明他们是否受过高等教育。理由是高等教育是社会地位的一个指标,表3的结果显示,母亲的教育水平与女儿在专业上的女性化排名有关。在第二个异质性分析中,我将父母等级变量与一个虚拟人进行交互,以确定个人是否在15岁时在东德上学。这一变量背后的基本原理是,东德的夫妻平均分工更平等,这是东德和西德在分裂时期家庭政策差异的结果(Bauernschuster和Rainer, 2012;霍尔斯特和维伯,2014)。具体来说,西德的政策鼓励传统的男性养家模式,即父亲工作,母亲呆在家里,而东德的政策鼓励母亲和工作的调和(Bauernschuster和Rainer, 2012)。最后,我将父母等级变量与一个虚拟人进行交互,以确定个体是否只与母亲生活在一起。虽然这是一种衡量父母接触强度的指标,但样本中没有伴侣抚养孩子的母亲也更有可能拥有更高的地位。具体来说,他们更有可能拥有高等教育学位,并在女儿或儿子15岁时就业。

表7的第1至3列显示了儿子样本的结果,第4至6列显示了女儿样本的结果。第1列显示,母亲的等级与儿子的专业无关,与母亲的受教育程度无关。父亲男子气概等级对儿子男子气概等级的正向影响与父亲的教育程度无关,但如果父亲受过高等教育,则显著增强。第二列显示,父母等级的影响并不取决于儿子是否在东德长大。最后,第3列表明,父子在男子气概等级上存在正相关,与儿子是否与父母共同生活无关。然而,母亲等级与只与母亲生活的虚拟变量之间的交互作用系数为负且具有统计学意义。从事较为典型的女性职业的母亲,她们的儿子则从事较为不典型的男性专业,对于那些从小就只和母亲生活在一起的人来说。

继续看女儿,第4列显示,母亲和父亲的等级系数,显示了那些没有高等学历的母亲和父亲的影响,在统计上不显著。然而,接受过高等教育的父亲从事更典型的男性职业,他们的女儿就读的专业不太典型的女性专业,这一相互作用项在统计上是显著的。此外,从事更典型的女性职业的受过高等教育的母亲的女儿在更典型的女性专业(该系数在10%的水平上具有统计学意义)。然而,相互作用项在统计上不显著。第5栏是区分东德和西德的结果。对于在西德上学的女儿样本,只有父女之间的相关性在统计上是显著的。另一方面,对于那些在东德长大的人来说,母亲等级的系数增加到0.062,并且在10%的水平上变得显著(尽管相互作用项的系数在统计上不显著)。最后,第6列显示,父女负相关仅在与父母共同生活长大的女儿中具有统计学意义。另一方面,对于只和母亲一起长大的女儿来说,母亲等级的系数更大(但估计不精确),尽管相互作用项在统计上并不显著。

综上所述,在儿子样本中,父亲等级的系数与父亲的地位无关,且具有统计学显著性,但当父亲受过高等教育时,效应量显着更大。只有当儿子只与母亲生活在一起时,儿子的选择才与母亲的地位显著相关。这可以解释为与母亲的接触强度较高(为基因遗传以外的资源直接转移的相关性提供支持),以及单身母亲平均地位较高(为资源直接转移提供支持)的事实。注23:对于女儿而言,如果母亲具有高等学历,以及女儿在东部地区长大或仅与母亲一起长大,则母亲等级的系数更大,但交互作用项无统计学意义。相比之下,对于没有受过高等教育的父亲和只与母亲一起长大的女儿来说,父亲对女儿的显著影响消失了。综上所述,这些结果表明,父母地位确实对父母职业等级与子女专业选择之间的相关性有影响。这表明,父母对子女的资源直接转移是父母职业性别典型等级与子女专业性别典型等级相关的一个相关渠道。

5.2 性别角色的传递

第2节指出,除了直接资源转移之外,如果孩子选择的专业与父母的职业无关,则可能存在第二个“间接渠道”,我们仍然观察到父母职业的性别典型与孩子专业的性别典型之间存在显著关联。在这种情况下,直接资源转移的可能性要有限得多,因此,一个重要的联系可以表明,性别角色的传递起了作用。从经验上看,这可以通过研究那些选择与父母职业相同领域的专业的孩子和那些选择与父母职业无关的专业的孩子之间的异质效应来检验。

要做到这一点,有必要将每个专业与职业领域联系起来。在许多情况下,父母的职业领域与专业群体的适当映射并不明显。因此,我使用了为德国学生调查开发的分类,该分类将大学专业映射到职业领域(见(Georg和Bargel, 2017))。脚注24表8显示了这种映射。该表显示,九大类大学专业中的每一类都对应着九大类职业领域中的一种。群体越广,领域之间的差异就越明显,这样资源的直接转移就越有可能成为一个尽可能好的渠道。例如,自然科学、数学和计算机科学领域的所有大学专业组成一个组,并映射到自然科学领域的所有职业,如实验室助理。

除了领域相似外,如所示,父母地位越高,直接资源转移的可能性越大。因此,根据表8,我定义了一个名为“直接转移母亲”的虚拟变量,如果满足以下两个条件,则该变量的值为1:母亲受过高等教育,学生选择的专业与母亲的职业在同一个广泛的领域。否则该变量的值为0。我以同样的方式定义了一个名为“直接转移父”的虚拟变量。

表9展示了我与“直接转移”变量互动的母亲和父亲排名的结果。该表报告了没有任何控制的儿子的结果(第1列)和联邦州固定效应和个人水平控制的结果(第2列),以及没有和有控制的女儿的结果(分别为第3列和第4列)。在所有情况下,亲代等级与“直接转移”指标之间的交互作用系数在统计学上显著且绝对值较大。表底所示的线性组合估计表明,在发生“直接转移”的情况下,父亲和儿子之间以及母亲和女儿之间的等级之间存在正的和统计上显著的同性关联。此外,母亲与儿子之间、父亲与女儿之间存在显著的负相关。与第4节报告的主要结果相比,其影响相当大。例如,如果女儿选择的专业直接来自父亲的遗传,父亲的男性气质等级每提高一个百分点,女儿的女性气质等级就会降低0.83个百分点。

相反,在大多数情况下,母亲等级和父亲等级的系数不具有统计学意义。这意味着在那些“直接转移”被阻止的情况下,母亲和父亲的等级与后代的选择没有显著关联。唯一的例外是父亲在儿子样本中的排名系数。在第2列的完整规范中,它的值大约为0.06,这表明,在儿子选择的专业不太可能发生直接资源转移的情况下,父亲的男子气概等级每增加一个百分点,儿子的专业的男子气概等级就会增加0.06。

总的来说,“资源的直接转移”渠道似乎占了结果的很大一部分。没有直接的证据表明存在父亲、女儿、母亲和女儿以及母亲和儿子之间的“间接渠道”。然而,在选择与父母职业密切相关的专业的学生群体中,性别角色的传递仍然可能发生。鉴于专业与职业之间的广泛分类,这种可能性的潜在重要性不应被忽视。此外,研究结果表明,性别角色的传递是父亲职业与儿子专业之间男性气质等级关联的相关渠道。

6 结论

我利用德国一组具有全国代表性的一年级本科生的数据,研究了母亲职业的女性化和父亲职业的男性化是否与他们的成年子女在大学里选择典型的男性或女性专业有关,如果有,原因是什么。

研究结果表明,父母职业的性别典型等级对学生的性别大学专业选择有影响。虽然效应大小不大,但我发现了一种一致而有力的关联,尽管只考虑了父母行为的一个特定方面。分位数回归和异质性分析的结果表明,从事非性别典型职业的父亲可以帮助打破性别刻板印象,而本文的研究结果至少部分是由那些不接受性别刻板印象专业选择的儿子和女儿推动的。

值得注意的是,代际传递对母亲和父亲来说是不一样的:父母教育的异质性分析表明,父亲的地位与儿子的地位显著相关,而与儿子的地位无关,但只有在女儿拥有高等学历的情况下才与儿子的地位相关。母亲的事业往往不如父亲成功,受教育程度也较低;她们的职业等级仅在一定条件下与女儿的职业等级显著相关,与儿子的职业等级不相关。这些不对称突出表明,有必要研究同性和异性之间的代际关系,一方面是母亲和父亲,另一方面是女儿和儿子。以前关于收入和教育代际传递的许多研究都只关注父亲(例如Lefgren et al. 2012)。

我确定了两种不同的渠道,通过这些代际关系可以运作,资源的直接转移和性别角色的传递。研究结果表明,父母向子女传递职业特定资源起着重要作用,性别角色的传递至少可以解释部分父子关系。

性别角色的传递主要发生在父亲和儿子之间,这一发现与以下观察一致:尽管越来越多的女性进入男性主导的职业,但男性仍然不愿意进入女性主导的职业(England, 2010)。先前的研究也表明,男性的性别规范更具限制性(Koenig, 2018)。这指出了现有关于性别角色代际传递的文献的一个缺点,其中主要关注的是女性(例如(van Putten et al., 2008;Morrill and Morrill, 2013;Fernández and Fogli, 2009;Olivetti et al., 2020)。有鉴于此,父亲职业级别和儿子专业级别之间的正相关关系主要是由父亲和儿子在不太典型的男性化职业/专业中推动的,这一发现因此特别令人鼓舞。

这项研究的结果不能用因果关系来解释。尽管如此,本文的研究结果还是产生了一些具有启发性的政策含义。首先,父母职业的相关性表明,通过社会化解决生命早期发生的隔离根源的政策的重要性。一个例子是投资于旨在鼓励青少年做出“非典型”选择的教育项目,并促进新的榜样,如德国的“女孩日”和“男孩的新途径”等倡议(Bettio和Verashchagina, 2009)。这些倡议旨在扩大女孩和男孩的职业抱负。本文的结果表明,尤其是从事“性别非典型”职业的男性,可能会鼓励男孩追求不那么典型的男性职业。

其次,父母地位与父母职业中的男性气质/女性气质的互动效应表明,高地位的父母可能独立于他们是否与孩子的性别相同而成为榜样。它还表明,成功的榜样识别取决于地位和感知的可取性。

第三,虽然鼓励女性进入高收入的STEM领域很重要,但政策也应旨在改变男性的态度,鼓励他们进入传统上以女性为主的领域。本文的结果表明,一种途径可能是通过挑战传统的刻板印象来激发男性对典型女性领域的兴趣。

本文详细介绍了父母职业中的性别典型性,这是德国性别大学专业选择持续存在的一个以前未被探索的决定因素。未来的研究可能会以各种方式扩展这一点。具体来说,本文关注的是进入大学时的专业选择。研究父母职业的性别典型性和进入性别典型专业如何影响退学、转专业和成功获得大学学位的概率,将是一件有趣的事情。至于外部效度,教育水平较低的个体可能会有不同的结果。因此,未来的研究可以探索代际传递及其潜在渠道是否在研究职业教育选择等方面有所不同。此外,本文的研究结果表明代际关联存在重要的非线性。未来的研究可以建立在本文中使用的等级测量的基础上,通过进一步建模非线性关系,而不是在构成性别典型职业或大学专业的方式上强加任意的截止。最后,包括本文在内的大多数论文都集中在专业选择的一个特定决定因素上。因此,考虑不同社会化媒介(包括同伴和老师)的相对重要性的未来研究将是有价值的。

资讯来源:http://lib.fraproperty.com/news/58388/

为您推荐:

- 报道-乔治·桑托斯从俄罗斯寡头的表弟那里获得了捐款,他被指控为斯托米·丹尼尔斯的封口费交易的中间人 2024-05-11

- 宝马M V8混合动力车将于2024年在勒芒举行比赛,新的图像发布 2024-05-11

- 拉里默县卡梅伦峰烧伤区发布了山洪警报 2024-05-11

- 改变布里斯班的一所学校将改变其他六所学校的区域地图 2024-05-11

- 批评普京的纳瓦尔尼患有可能中毒的神秘疾病-女发言人 2024-05-11

- 开罗科普特教堂发生火灾,41人死亡,14人受伤 2024-05-11